揭秘河姆渡人与半坡人的神秘差异

在中国悠久的历史长河中,远古时期的人类文明如同璀璨星辰,其中河姆渡文化和半坡文化尤为引人注目。它们分别代表了距今约7000年至5000年前,长江流域和黄河流域两个不同地域的古人类生活方式、技术水平和文化特征。河姆渡人和半坡人,虽然同为中华文明的早期开拓者,但在地理环境、居住形态、生产工具、经济形态以及社会结构等方面,展现出了鲜明的差异。让我们一起走进这段遥远的历史,探寻河姆渡人与半坡人之间的不同之处。

地理环境:水润江南与黄土高原

首先,从地理位置上看,河姆渡遗址位于今天的浙江省余姚市,地处长江三角洲的南部,这里河流纵横,湖泊众多,气候温暖湿润,是典型的江南水乡。而半坡遗址则位于陕西省西安市东郊的半坡村,属于黄土高原的一部分,这里地势较高,土壤肥沃但降水相对较少,属于温带季风气候区。截然不同的自然环境,直接影响了两个文化的发展路径。

居住形态:干栏式建筑与半地穴式房屋

居住方式上的差异是河姆渡人和半坡人最直观的区别之一。河姆渡人利用当地丰富的竹木资源,建造了干栏式建筑,即房屋建于木桩之上,离地数尺,既防潮又防野兽侵扰,体现了对湿润环境的适应。这种建筑形式至今在东南亚一些地区仍可见到。相比之下,半坡人则采用半地穴式房屋,即在地面上挖出浅坑,四周用土坯或木棍加固,顶部覆盖茅草,既保暖又便于排水,适应了黄土高原的干燥气候和冬冷夏热的特点。

生产工具:石器与骨器的精妙运用

在生产工具方面,河姆渡人和半坡人都已掌握了磨制石器的技术,但各有侧重。河姆渡人的石器多为小型,如石斧、石锛等,更适合砍伐树木、加工木器,这与他们发达的稻作农业和木工技术密切相关。同时,他们还擅长制作骨器,如骨耜(一种农具),以及精美的骨针、骨锥等,显示了高超的手工艺水平。半坡人的石器则更偏向于大型和重型,如石刀、石磨盘等,更适合于翻土、收割等农业生产活动,反映了他们农耕生活的需要。此外,半坡人还发明了彩陶,这是河姆渡文化中相对缺乏的艺术形式,彩陶的出现不仅丰富了日常生活,也是精神文化发展的体现。

经济形态:稻作农业与粟作农业的分化

经济形态上,河姆渡人和半坡人最显著的区别在于农业类型的不同。河姆渡人是中国乃至世界上最早种植水稻的先民之一,他们利用长江三角洲的肥沃土地和充足水源,发展出了发达的稻作农业,水稻成为其主要粮食作物。这一发现对于理解亚洲水稻栽培的起源和传播具有重要意义。而半坡人则以种植粟(小米)为主,粟作物适应性强,能在干旱或半干旱条件下生长,是黄土高原地区理想的粮食作物。此外,半坡人还驯化了猪、狗等家畜,形成了早期的畜牧业,与稻作农业形成了互补。

生活方式与饮食习惯

不同的经济形态直接影响了河姆渡人和半坡人的生活方式和饮食习惯。河姆渡人因依赖水稻种植,其食物来源以稻米为主,辅以各种水生植物、动物及采集的果实,形成了较为丰富多样的饮食结构。同时,他们擅长利用水资源,进行渔业捕捞,水生资源成为其重要的食物补充。半坡人的生活则更加依赖于粟作物和家畜,粟米饭、烤肉成为他们日常饮食的主要部分,偶尔也会有野菜的采集,但整体上饮食相对单一。

社会结构与精神文化

在社会结构方面,虽然河姆渡人和半坡人都处于母系氏族社会阶段,但各自的社会组织和精神文化也有所不同。河姆渡人由于其相对富足的物质生活,可能拥有更为复杂的社群结构和分工,特别是在木工、制陶、纺织等领域,可能出现了专业化的分工。他们的精神生活也极为丰富,通过制作精美的艺术品,如骨雕、象牙器、漆器等,来表达对自然的敬畏和对生活的热爱。半坡人的社会结构则更多地体现了农耕文明的特点,家族和部落之间的联系紧密,共同进行农业生产活动。在精神文化上,半坡人通过绘制彩陶图案,记录生活场景、图腾崇拜等,展现了他们对自然和社会的理解及表达。

结语

综上所述,河姆渡人和半坡人作为中国史前文明的两大杰出代表,虽然生活在相似的历史时期,但由于地理环境的迥异,导致了他们在居住形态、生产工具、经济形态、生活方式乃至精神文化上的显著差异。这些差异不仅是我们理解古代社会发展的重要线索,也是中华文明多元一体格局形成的重要基石。河姆渡文化与半坡文化,如同两颗璀璨的明珠,镶嵌在中华文明的早期篇章

- 上一篇: 如何查看微博访客记录?

- 下一篇: 如何在世纪佳缘查看个人账户信息

-

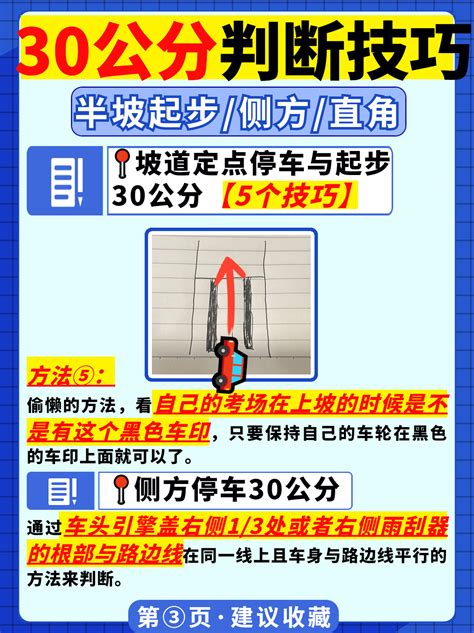

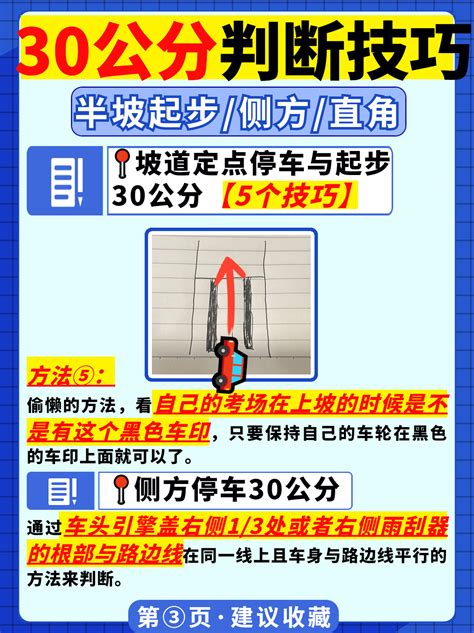

精准掌握半坡起步与定点停车技巧资讯攻略11-03

精准掌握半坡起步与定点停车技巧资讯攻略11-03 -

半坡起步与定点停车的实用技巧资讯攻略11-03

半坡起步与定点停车的实用技巧资讯攻略11-03 -

掌握半坡起步的绝招,轻松征服斜坡!资讯攻略11-08

掌握半坡起步的绝招,轻松征服斜坡!资讯攻略11-08 -

如何在真实路况下正确进行半坡起步?资讯攻略11-08

如何在真实路况下正确进行半坡起步?资讯攻略11-08 -

走马观花逝水间,佛缘渡人落花随资讯攻略11-12

走马观花逝水间,佛缘渡人落花随资讯攻略11-12 -

半坡起步时如何掌握定点停车的技巧?资讯攻略11-03

半坡起步时如何掌握定点停车的技巧?资讯攻略11-03