12个时辰的顺序是什么?

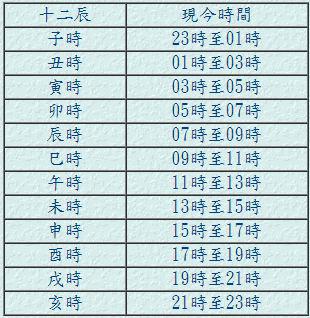

在中国古代,时间的计量与划分具有深厚的文化底蕴和历史背景。其中,十二时辰制度是一种独特且历史悠久的计时方式,它根据一日间太阳出没的自然规律、天色的变化以及古人的日常生产活动、生活习惯而归纳总结、独创于世。这一制度早在西周时期就已开始使用,到了汉代被正式命名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定,同时也可以用十二地支来表示,每个时辰相当于现代时间的两小时。以下是十二时辰的详细介绍。

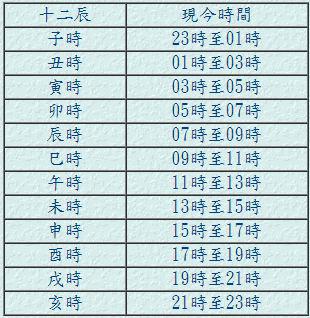

子时(夜半):对应现代时间的23:00至次日1:00(三更)。子时是十二时辰中的第一个时辰,又称夜半、子夜、中夜、夜分、宵分、未旦、未央等。夜半即半夜,在古汉语中指前夜23时到本日凌晨1时的时间段(按北京时间,24小时制)。《春秋·庄公七年》中有“夏四月辛卯夜,恒星不见”一句,孔颖达解释:“夜者,自昏至旦之总名。”夜指的是天色由黑到亮的整个过程,夜半则是指天黑至天亮这一变化的中间时段。在古代典籍中,虽然对于朔之始有不同的说法,如以平旦或鸡鸣为起点,但实际计算历法时通常以夜半子时合朔为起始点。李淳风在唐朝制定《麟德历》时,在《新唐书·历表》中明确指出:“古历分日,起于子半”,以子时的中点,即现今零时(24时),为一日之始。

丑时(鸡鸣):对应现代时间的1:00至3:00(四更)。丑时是十二时辰中的第二个时辰,又称鸡鸣、荒鸡。鸡鸣一词在《辞源》中被注解为兵器名,在《辞海》中则解释为《诗经·齐风》篇名、乐府《相和歌》曲名以及戈的别称,但两者都未详细注解十二时辰中“鸡鸣”的词义。从字面上理解,鸡鸣指的是鸡叫的意思,在十二时辰中特指夜半之后、平旦之前的时段,即深夜1至3时。古代中国人称鸡为“知时畜也”,《韩诗外传》中称赞鸡:“守夜不失时,信也。”此时牛也吃完草,准备休息。

寅时(平旦):对应现代时间的3:00至5:00(五更)。寅时是十二时辰中的第三个时辰,又称平旦、黎明、早晨、日旦等,是夜与日的交替之际。平旦一词最早见于《孟子·告子上》中的“平旦之气”,指的是天空的云气。另外,《史记·李将军传》中也有“平旦,李广乃归其大军”的记录。平旦即现在所说的黎明,指的是太阳停留在地平线上的时间,即清晨3至5时。此时天色将明未明,昼夜交替,人们也即将迎来全新的一天。

卯时(日出):对应现代时间的5:00至7:00。卯时是十二时辰中的第四个时辰,又称日始、破晓、旭日、日出等,指太阳刚刚露脸、冉冉初升的那段时间,为古时官署开始办公的时间,故又称点卯。日出一词最早见于《诗经·桧风·羔裘》:“日出有曜,羔裘如濡。”这里的日出指的是太阳升起地平线的时刻,用地支命名即为卯时,即每天清早的5至7时。此时,旭日东升,阳光照耀大地,给人以勃勃生机之感。在古代的诗文中,人们经常使用“日出”这个时间名词。

辰时(食时):对应现代时间的7:00至9:00。辰时是十二时辰中的第五个时辰,又称早食等,古人“朝食”之时,即吃早饭的时间。食时一词,古代文献多有记载,如《汉书·淮南衡山传》中有“当朝食时,淮南王谓侍者”的句子。在古代,辰时是百姓一天中最忙碌的时候,家家户户都要开始准备早饭,享用一天中的第一餐。

巳时(隅中):对应现代时间的9:00至11:00。巳时是十二时辰中的第六个时辰,又称日禺等,临近中午的时候称为隅中。最早出现“隅中”一词的文献是《淮南子·天文训》:“日出于旸谷,……至于桑野,是谓晏食;至于衡阳,是谓隅中;至于昆吾,是谓正中。”据段玉裁《说文解字注》解释,隅的意义为“角”。如果以《淮南子》的作者,西汉淮南王刘安及其门客苏非等人的著书之地长安(今陕西西安)为观测点,在巳时观察,衡阳、昆吾两山皆在南方。当太阳运行到衡阳上方,还没有运转到昆吾上空时,长安观测点与衡阳上方的太阳的连线,同观测点与昆吾上空的太阳的连线形成一个夹角。这个夹角即以长安为基准测位测得的巳时与午时这两个时辰形成的交角,这个交角就是太阳在隅中初临时与其在正中时所形成的东倾斜角,因此人们称这个时段为“隅中”。

午时(日中):对应现代时间的11:00至13:00。午时是十二时辰中的第七个时辰,又称日中、日正、中午等,而正午十二时又有平午、平昼、亭午等别称。此时太阳最猛烈,相传这时阳气达到极限,阴气将会产生,而马是阴类动物。《易经》的卦象中用“复卦”来表示这个时刻,因为复卦上五爻是阴“—”,而初爻(最下一爻)已经变为阳“一”,所以被称为“一阳生”或“一阳来复”。

未时(日昳):对应现代时间的13:00至15:00。未时是十二时辰中的第八个时辰,又称日跌、日央等,太阳偏西为日跌。日昳一词,在古代文献中多有记载,如《史记·天官书》:“旦至于食,为四时。未至于昳,亦为四时。”

申时(晡时):对应现代时间的15:00至17:00。申时是十二时辰中的第九个时辰,又称日晡、夕食等。在古代,申时是人们第二次吃饭的时候,即下午茶时间,人们工作到此刻会感到饥饿,所以要吃些东西补充体力,继续劳作。

酉时(日入):对应现代时间的17:00至19:00。酉时是十二时辰中的第十个时辰,又称日落、日沉、傍晚,意为太阳落山的时候。日入一词最早见于《书·尧典》:“日入而星出,谓昏也。”此时太阳已经落山,天将黑未黑,天地昏黄,万物朦胧,故称黄昏。

戌时(黄昏):对应现代时间的19:00至21:00。戌时是十二时辰中的第十一个时辰,又称日夕、日暮、日晚等。此时太阳已经落山,夜幕降临,人们结束了一天的劳作,准备休息。

亥时(人定):对应现代时间的21:00至23:00。亥时是十二时辰中的最后一个时辰,又称定昏等,此时夜色已深,人们也已经停止活动,安歇睡眠了,人定也就是人静。

十二时辰制度是古人智慧的结晶,它不仅体现了古人对时间的精准划分,更蕴含了丰富的文化内涵和民俗风情。这一制度历史悠久,是中华民族对人类天文历法的一大杰出贡献,也是我国灿烂的文化瑰宝之一。在现代社会,虽然我们已经习惯了24小时制的计时方式,但十二时辰依然在我们的生活中留下深刻的印记,影响着我们的文化和习俗。

- 上一篇: 揭秘猫咪的独特生活习性

- 下一篇: 怎样能最快地擀好饺子皮?

-

早上5点到7点是哪个时辰?资讯攻略11-08

早上5点到7点是哪个时辰?资讯攻略11-08 -

2021年冬至精准时刻:揭秘具体月日与时辰资讯攻略03-25

2021年冬至精准时刻:揭秘具体月日与时辰资讯攻略03-25 -

揭秘:夜里9点至11点,神秘的古代时辰名称是什么?资讯攻略11-27

揭秘:夜里9点至11点,神秘的古代时辰名称是什么?资讯攻略11-27 -

揭秘:古代时辰表与现代每日二十四个时辰的奇妙对应资讯攻略11-02

揭秘:古代时辰表与现代每日二十四个时辰的奇妙对应资讯攻略11-02 -

揭秘:己巳时究竟是几点钟?资讯攻略11-03

揭秘:己巳时究竟是几点钟?资讯攻略11-03 -

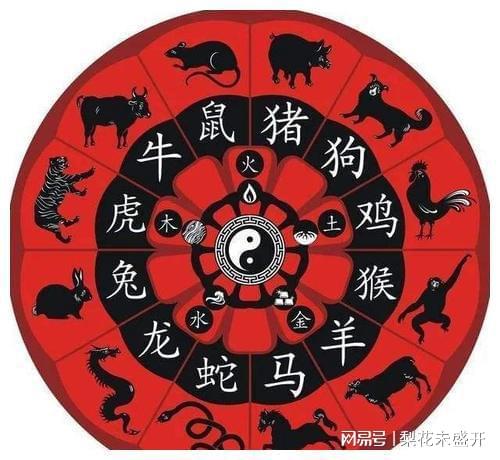

十二生肖与时辰对应表资讯攻略11-24

十二生肖与时辰对应表资讯攻略11-24