揭秘“司空见惯”中的“司空”真正含义

在浩瀚的中华文化海洋中,成语如同一颗颗璀璨的明珠,以其精炼的语言和深远的意境,承载着历史的风貌与智慧的结晶。“司空见惯”便是这样一则富有故事性和文化内涵的成语。它不仅仅是对某一现象频繁出现、不足为奇的描述,更蕴含着对中国古代官职制度、社会文化及语言变迁的深刻反映。本文将从成语的起源、司空一职的历史背景、成语的文化内涵以及在现代语境下的应用等多维度,探讨“司空见惯”中“司空”一词的深层意义。

成语起源:从唐代逸事说起

“司空见惯”这一成语,出自唐代诗人刘禹锡的一则轶事。刘禹锡,字梦得,是唐代著名的文学家、哲学家,与柳宗元并称“刘柳”,与白居易合称“刘白”,留下众多脍炙人口的诗篇和散文。相传,刘禹锡在一次宴会上遇到了一位歌姬,此女色艺双绝,尤其擅长演奏一首《浔阳琵琶》。当悠扬的琴声响起,四座皆惊,唯有刘禹锡的一位朋友,时任司空一职的李绅,却表现得十分淡然,似乎对这样的表演已经习以为常。刘禹锡见状,便挥毫写下:“高髻云鬟宫样妆,春风一曲杜韦娘。司空见惯浑闲事,断尽江南刺史肠。”诗句既是对歌姬技艺的赞美,也借李绅的司空身份,表达了对世态炎凉、美好事物被权贵漠视的感慨。

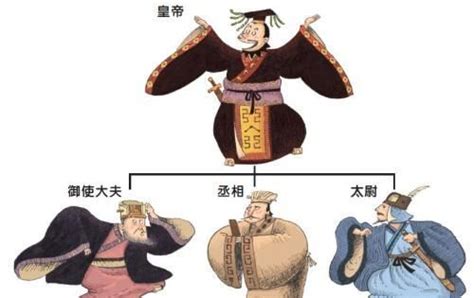

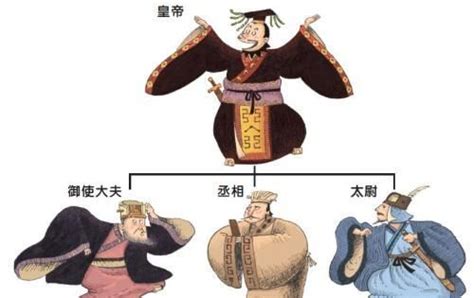

司空一职:古代官制的缩影

在探讨“司空”一词之前,有必要了解其在中国古代官制中的地位与职能。司空,最初为西周时期设置的“三公”之一,与太师、太傅并列,负责掌管国家的土木工程、水利建设以及农田事务,是朝廷中的重臣。随着时间的推移,司空一职的职权和地位虽有所变化,但始终是朝廷中主管国家建设事务的高级官员。到了唐朝,虽然司空作为三公的虚衔依然存在,但实际上已不再参与具体的政务管理,更多地成为一种荣誉头衔,授予有功之臣或尊贵人物。

文化内涵:权力与审美的碰撞

“司空见惯”这一成语,通过李绅对歌姬表演的冷漠态度,折射出了古代社会中权贵阶层与普通民众在审美体验上的巨大鸿沟。对于李绅这样的高官来说,奢华的宴会、精湛的表演或许已成了日常生活的一部分,难以激起新的情感波澜;而对于刘禹锡这样的文人墨客,即便是再寻常不过的艺术表现,也能触动心弦,引发无限遐思。这种对比,不仅展现了不同社会阶层的生活状态,也反映了权力对个体感知世界方式的深刻影响。

更深层次地,成语还蕴含了对美好事物被忽视、审美疲劳的社会现象的批判。在权力与地位的笼罩下,即便是再美好的事物,也可能因为频繁接触而变得麻木无感,这既是对人性的一种反思,也是对当时社会风气的一种讽刺。

语言变迁:成语的演化与传承

语言是文化的载体,“司空见惯”这一成语的流传,不仅是对历史事件的记录,更是对汉语表达丰富性的贡献。随着时间的推移,成语逐渐脱离了其产生的具体背景,成为了一个独立的、具有普遍适用性的词汇。今天,当我们说某事“司空见惯”时,已不再局限于指权贵对奢华生活的麻木,而是泛指任何在日常生活中频繁出现、不再引起特别注意或新奇感的事物。这种语义的泛化,是成语生命力的体现,也是语言适应社会文化变迁的结果。

现代应用:成语在当代的活力

在现代社会,“司空见惯”依然是一个常用的成语,广泛应用于各个领域。在教育领域,它可以用来提醒学生保持好奇心,不要让熟悉的事物遮蔽了探索未知的眼睛;在职场上,它警示人们警惕“职业倦怠”,即便面对日常重复的工作,也要寻找新的意义和价值;在文化消费中,它促使人们反思,如何在信息爆炸的时代,保持对优秀文化的敏感和敬畏,避免审美疲劳。

同时,“司空见惯”也成为了文学创作、影视剧本、网络流行语中的常见元素,以其独特的文化内涵和表达效果,丰富了现代语言的使用场景,展现了成语跨越时空的魅力。

结语

“司空见惯”中的“司空”,不仅是一个古代官职的名称,更是连接历史与当下、文化与社会的桥梁。通过对这一成语的深入剖析,我们不仅能领略到古代官制的精妙、社会文化的丰富,还能感受到语言变迁的力量和成语在现代社会中的活力。它教会我们,在快节奏的现代生活中,不妨放慢脚步,重新审视周围的世界,用心感受每一份美好,即使是最平凡的事物,也可能蕴藏着不凡的意义。正如刘禹锡的诗句所启示的,即便是“司空见惯”之事,也值得我们用一颗敏感而细腻的心去体味和珍惜。

- 上一篇: 如何有效提升立定跳远能力?

- 下一篇: K国究竟是哪个神秘国度?

-

揭秘:古代官职司马、司空、司徒、司寇的具体职责是什么?资讯攻略11-14

揭秘:古代官职司马、司空、司徒、司寇的具体职责是什么?资讯攻略11-14 -

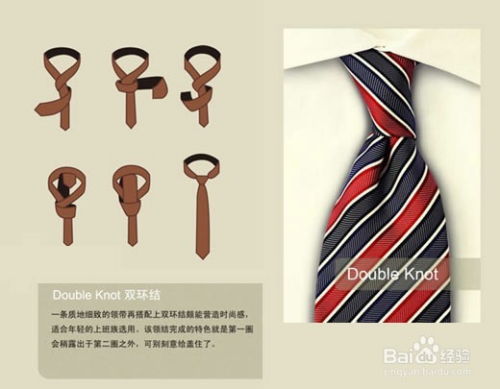

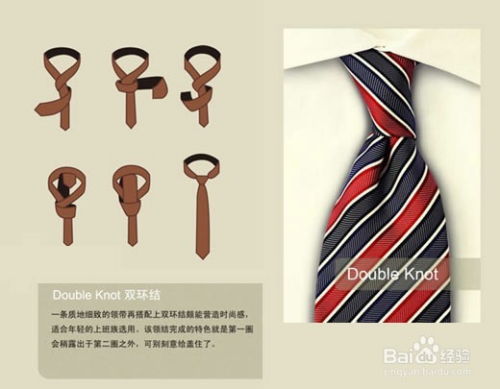

掌握领带打法,轻松提升着装品味资讯攻略11-18

掌握领带打法,轻松提升着装品味资讯攻略11-18 -

新倩女幽魂端游战龙堂任务中司空摘星钥匙玩法是怎样的?资讯攻略12-03

新倩女幽魂端游战龙堂任务中司空摘星钥匙玩法是怎样的?资讯攻略12-03 -

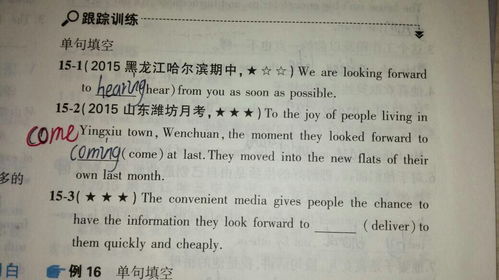

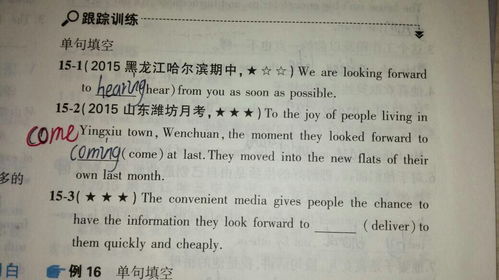

揭秘:“Forward”在英语中的真正含义资讯攻略02-22

揭秘:“Forward”在英语中的真正含义资讯攻略02-22 -

揭秘:“杀青”在电影制作中的真正含义是什么?资讯攻略12-04

揭秘:“杀青”在电影制作中的真正含义是什么?资讯攻略12-04 -

揭秘“der”的真正含义资讯攻略02-25

揭秘“der”的真正含义资讯攻略02-25