处暑过后天气会变凉快吗?

处暑,作为中国农历二十四节气中的第十四个节气,标志着炎热夏季即将向凉爽秋季过渡的重要时期。每年公历8月22日或23日左右,太阳到达黄经150度时,便是处暑的到来。这一节气的名称蕴含着“出暑”之意,预示着暑热之气将逐渐消散,天气开始转凉。那么,处暑过后真的能凉快起来吗?本文将从气象学、气候特点、生活习惯等多个角度进行解析。

气象学视角:处暑后的天气变化趋势

从气象学角度来看,处暑是夏季风逐渐被秋季风取代的时期。在中国大部分地区,夏季风带来了高温多雨的气候特征,而秋季风则带来了干燥凉爽的天气。因此,处暑之后,随着夏季风的减弱和秋季风的加强,气温通常会呈现下降趋势。但这并不意味着处暑一过,立刻就能感受到秋高气爽,天气的转变往往需要一个过程。

具体而言,处暑过后,北方地区通常率先感受到气温的下降,早晚温差开始增大,夜间气温逐渐凉爽。而南方地区由于纬度较低,夏季风的影响更为持久,因此气温下降的速度相对较慢,往往需要更长时间才能完全摆脱暑热。不过,即便是在南方,处暑后的高温天气也会变得不再像之前那样频繁和强烈,取而代之的是更加温和的气温。

气候特点:南北差异与地区性变化

中国地域辽阔,南北气候差异显著,处暑后的凉爽程度也因此呈现出明显的地区性特征。北方地区,如华北、东北等地,处暑后往往伴随着秋雨的降临,气温迅速下降,秋意渐浓。这些地方的人们往往能在处暑后不久就穿上秋装,享受凉爽宜人的秋日时光。

相比之下,南方地区,如长江中下游、华南等地,处暑后的气温下降速度较慢,且常常受到台风、热带风暴等天气系统的影响,导致气温波动较大。虽然处暑后高温天气减少,但仍有可能出现短暂的高温回热现象,俗称“秋老虎”。因此,南方地区的人们在处暑后仍需注意防暑降温,不要过早放松警惕。

生活习惯:调整作息与饮食

处暑过后,随着气温的变化,人们的生活习惯也应进行相应调整。在作息方面,处暑是“秋收冬藏”的开始,人们应逐渐调整作息时间,保证充足的睡眠,以顺应自然界阳气收敛的趋势。同时,适当进行户外活动,如散步、慢跑等,有助于增强体质,提高免疫力。

在饮食方面,处暑后应逐渐转向清淡、滋润的食物,如百合、银耳、雪梨等,以润肺去燥。此外,还应增加蛋白质和脂肪的摄入,如鸡蛋、牛奶、瘦肉等,以补充夏季因高温而消耗的体力。同时,多喝水、多吃水果也是保持身体健康的重要措施。

农业与生态:处暑对自然界的影响

处暑不仅是人们生活习惯调整的关键时期,也是农业生产的重要节点。处暑过后,农作物进入成熟收获期,农民们开始忙碌起来,收割稻谷、玉米等农作物。此外,处暑后气温下降、雨水减少,有利于土壤的排水和通气,为秋季播种和移栽提供了良好的条件。

在生态方面,处暑后随着气温的下降和湿度的降低,许多昆虫和动物开始进入繁殖和迁徙的高峰期。这一时期,自然界的生态平衡和生物多样性得到了进一步的维护和发展。同时,处暑后也是植树造林、绿化环境的好时机,有助于改善生态环境,提高人们的生活质量。

传统文化与习俗:处暑的民俗活动

处暑作为中国传统节气之一,自古以来就有着丰富的民俗活动和传统文化内涵。在民间,处暑时节有“出游迎秋”、“放河灯”、“吃鸭子”等习俗。出游迎秋体现了人们对秋季凉爽天气的期待和向往;放河灯则寄托了人们对逝去亲人的哀思和怀念;而吃鸭子则是为了应对处暑后的秋燥,因为鸭肉具有滋阴润燥的功效。

此外,处暑还是一些地区的传统节日,如浙江金华的“处州秋社”等。这些节日和习俗不仅丰富了人们的文化生活,也体现了中华民族对自然规律和生命节律的敬畏和尊重。

总结与展望:处暑后的凉爽值得期待

综上所述,处暑过后虽然不一定能立刻感受到明显的凉爽天气,但随着时间的推移和气候的变化,气温通常会逐渐下降,天气也会变得更加宜人。人们应根据地区性气候特点和个人身体状况,适时调整生活习惯和饮食结构,以顺应自然界的节气变化。

同时,我们也应珍惜处暑带来的自然变化和生态机遇,积极参与植树造林、绿化环境等公益活动,共同营造一个更加宜居、美丽的地球家园。在未来的日子里,让我们共同期待一个凉爽宜人的秋天吧!

通过本文的详细解析,相信读者对“处暑过后能凉快吗”这一问题有了更加全面和深入的了解。处暑不仅是夏季向秋季过渡的重要时期,更是人们调整生活习惯、享受自然美景的好时机。让我们在即将到来的凉爽季节中,拥抱自然、享受生活吧!

- 上一篇: 如何高效查询香港美赞臣产品真伪官网指南

- 下一篇: 2020年必知的二十大革新政策

-

处暑属于哪个季节?资讯攻略03-07

处暑属于哪个季节?资讯攻略03-07 -

高考过后最应该做的11件事情是什么?资讯攻略02-09

高考过后最应该做的11件事情是什么?资讯攻略02-09 -

揭秘!美国圣诞节期间会迎来雪花纷飞吗?资讯攻略03-06

揭秘!美国圣诞节期间会迎来雪花纷飞吗?资讯攻略03-06 -

脑筋急转弯:哪种人一夜之间会变老?资讯攻略01-19

脑筋急转弯:哪种人一夜之间会变老?资讯攻略01-19 -

如何在桌面上显示天气?资讯攻略11-29

如何在桌面上显示天气?资讯攻略11-29 -

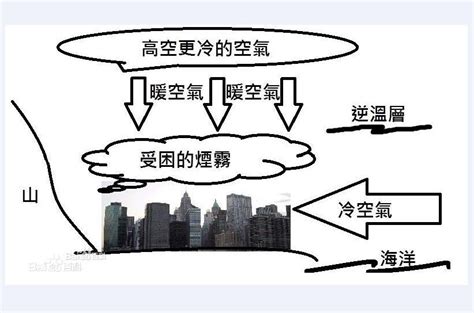

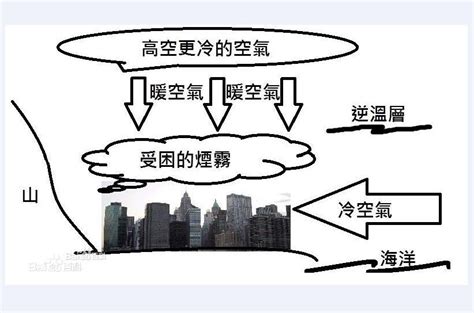

揭秘:雾霾与雾,你真的能分清吗?资讯攻略02-27

揭秘:雾霾与雾,你真的能分清吗?资讯攻略02-27