揭秘!唐朝诗人吕岩《牧童》中那些令人向往的田园诗意,你了解多少?

唐朝诗人吕岩的《牧童》一诗,以其简朴清新的笔触,勾勒出一幅宁静致远的田园牧歌图,深深吸引了无数向往自然与心灵自由的人们。这首诗不仅是一幅生动的画面,更是诗人内心世界的一次深情吐露,让人在喧嚣尘世之外,寻得一片心灵的净土。

牧童晚归,恬静生活的诗意展现

《牧童》全诗如下:“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”短短四句,却描绘了一幅令人心旷神怡的牧童晚归休憩图。诗的开篇“草铺横野六七里”,一个“铺”字,巧妙地将草原的辽阔与草色的葱郁展现得淋漓尽致,让读者仿佛置身于那无垠的绿海之中,感受到一种前所未有的舒缓与宁静。这种视觉上的广阔,为接下来的牧童形象铺垫了完美的背景。

接着,“笛弄晚风三四声”,牧童的笛声随风而来,悠扬悦耳,时断时续,如同天籁之音,在晚风中轻轻摇曳。一个“弄”字,赋予了笛声以生命,它不再仅仅是声音,更是牧童嬉戏、逗弄晚风的情态体现。这笛声,既是对一天劳作后的轻松释放,也是对宁静乡村生活的美好赞歌。未见牧童,先闻其声,这样的安排,不仅增强了诗意的想象空间,也让人对即将登场的牧童形象充满了期待。

牧童形象,无羁无绊的自由灵魂

随着诗句的推进,牧童的形象逐渐清晰起来。“归来饱饭黄昏后”,这一句简单而平实,却道出了农家生活的日常与满足。牧童劳作归来,吃饱喝足,黄昏时分,一天的辛劳在此刻得到了最好的慰藉。而接下来的“不脱蓑衣卧月明”,更是将牧童那种无拘无束、自然放松的状态刻画得淋漓尽致。他连蓑衣都不脱,就直接躺在草地上,望着明亮的月光,享受着这份难得的宁静与自由。这样的场景,仿佛是一幅恬淡的水墨画,让人的心灵得到了前所未有的安宁与释放。

诗人情怀,对田园生活的深切向往

《牧童》一诗,不仅仅是对牧童生活的简单描绘,更是诗人吕岩内心世界的一种深刻表达。吕岩,字洞宾,是唐朝末年著名的道士、诗人。他的一生充满了传奇色彩,晚年更是云游四方,放迹江湖,追求心灵的自由与超脱。在这首诗中,牧童成为了诗人理想生活的化身,他通过牧童这一形象,表达了自己对远离喧嚣、安然自乐生活的深切向往。

诗中的牧童,无欲无求,自在逍遥,与那些为了名利而奔波劳碌的世人形成了鲜明的对比。诗人借牧童之口,委婉地劝说那些迷失在宦途中的官员们,趁早离开那尔虞我诈、角名竞利的官场,回归田园,过一种无拘无束、自然放松的生活。这种生活,不仅是身体的自由,更是心灵的解脱与升华。

诗歌艺术,精湛工巧的语言魅力

《牧童》一诗之所以能够流传千古,深受人们喜爱,除了其深刻的主题思想外,还得益于其精湛的艺术表现手法。吕岩在诗中运用了丰富的意象和生动的语言,将牧童生活的恬静与闲适表现得淋漓尽致。同时,他还巧妙地运用了数字“六七里”、“三四声”,这些并非确指的数字,却极大地增强了诗歌的表现力和画面感。此外,诗人还善于通过视觉与听觉的结合,让读者在诗中感受到一种全方位的审美体验。

结语

总之,《牧童》一诗以其简朴清新的语言、生动形象的描绘、深刻的思想内涵以及精湛的艺术表现手法,成为了一首脍炙人口的经典之作。它不仅仅是对牧童生活的赞美与向往,更是对心灵自由与超脱的一种深刻追求。对于那些渴望在喧嚣尘世中寻找一片宁静与自由的人们来说,《牧童》无疑是一盏明灯,照亮了他们前行的道路。

-

《村晚》古诗的含义解析资讯攻略02-27

《村晚》古诗的含义解析资讯攻略02-27 -

揭秘《村晚》古诗的深层含义资讯攻略11-13

揭秘《村晚》古诗的深层含义资讯攻略11-13 -

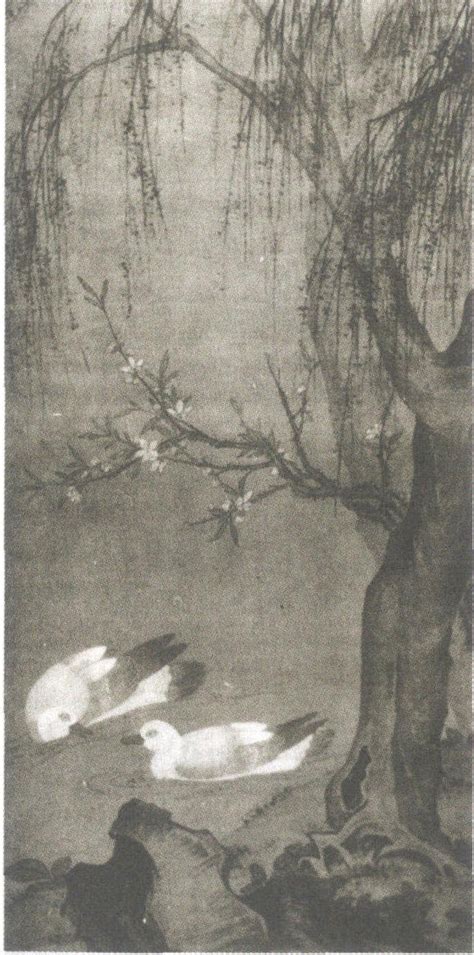

揭秘去蜀途中白鸥意象的深层作用资讯攻略12-04

揭秘去蜀途中白鸥意象的深层作用资讯攻略12-04 -

新市徐公店宿夜之意简述资讯攻略12-05

新市徐公店宿夜之意简述资讯攻略12-05 -

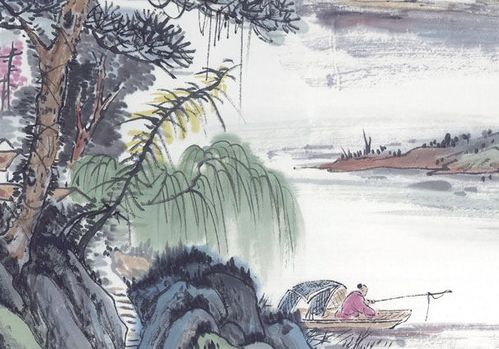

探索《渔歌子》的深层含义资讯攻略11-22

探索《渔歌子》的深层含义资讯攻略11-22 -

你了解多少?揭秘祖国那些令人叹为观止的名山大川有哪些?资讯攻略11-07

你了解多少?揭秘祖国那些令人叹为观止的名山大川有哪些?资讯攻略11-07