弹劾的详细解释

弹劾的多维度解析

在历史的长河中,政治体制的不断演变催生了多种监督机制,用以确保权力的正常运行与防止滥用。其中,“弹劾”作为一种重要的政治手段,扮演着举足轻重的角色。它不仅是对公职人员不当行为的指控与审议过程,还深刻反映了社会政治生态、法律文化以及公众对公正与廉洁的期待。本文将从历史渊源、定义与程序、功能作用、实际操作中的挑战以及现代启示等多个维度,对“弹劾”进行深入探讨。

一、历史渊源:弹劾制度的起源与演变

弹劾制度的源头可追溯至古代,但其现代意义上的形成则与近现代民主政体的发展紧密相连。在古希腊雅典,公民大会就有权通过投票方式罢免公职人员,这可视为弹劾制度的雏形。进入中世纪,欧洲封建国家中的议会逐渐承担起监督王权的职能,弹劾作为一种法律程序开始成型。

进入近代,随着资产阶级革命的胜利和民主制度的建立,弹劾制度在各国得到了更加系统化和规范化的发展。例如,英国《权利法案》确立了议会下院对官员不当行为的弹劾权;美国则在宪法中明确规定了国会拥有弹劾联邦官员(包括总统)的权力,并设立参议院作为弹劾案的审判机构。这些制度设计体现了分权制衡的原则,旨在通过法律手段维护国家机器的正常运转。

二、定义与程序:弹劾的法律框架

一般而言,弹劾是指由特定机关(如议会、立法机构)对涉嫌违法、失职或其他严重不当行为的公职人员提出正式指控,并通过一系列法律程序进行审理和裁决的过程。弹劾的对象通常包括政府首脑、法官、高级官员等。

以美国为例,弹劾程序通常包括以下几个步骤:首先,由众议院多数党或特定委员会通过投票决定是否启动弹劾调查;其次,若调查认为有足够证据支持弹劾,众议院将投票通过一项或多项弹劾条款;接着,案件移送参议院进行审理,参议员们担任“陪审团”,而首席大法官则主持审判过程;最后,参议院通过投票决定是否将弹劾对象定罪,若定罪成立,则可能面临免职、禁止担任公职等处罚。

三、功能作用:弹劾的政治与社会价值

弹劾制度作为民主政治的重要组成部分,发挥着多重功能与作用。

1. 监督与制衡:弹劾机制为公众提供了一个监督政府及其官员的渠道,确保权力不被滥用。它是对行政权力的一种有效制衡,有助于维护政治体系的稳定与公正。

2. 维护法治:通过弹劾程序,可以依法追究违法官员的责任,维护法律的权威与尊严。这不仅是对个人的惩罚,更是对整个社会法治观念的强化。

3. 民主教育:弹劾过程往往伴随着广泛的公众参与和媒体关注,成为公民了解政治、参与政治的重要途径。它有助于提升公众的民主意识与法治观念。

4. 政策纠偏:在某些情况下,弹劾还能促使政府反思其政策与决策,及时调整方向,避免更严重的错误发生。

四、实际操作中的挑战:弹劾的复杂性与争议

尽管弹劾制度在理论上具有诸多优点,但在实际操作中却面临着诸多挑战与争议。

1. 政治动机:弹劾往往被用作政治斗争的工具,导致某些弹劾案基于党派利益而非公共利益发起,损害了制度的公信力。

2. 标准模糊:不同国家和地区对“不当行为”的界定存在差异,且往往缺乏明确的法律标准,导致弹劾的适用性与公正性受到质疑。

3. 程序繁琐:弹劾程序通常复杂且耗时,不仅影响了效率,还可能因为长时间的拉锯战而消耗公众的关注与信任。

4. 媒体影响:在现代社会,媒体对弹劾案的报道往往带有主观色彩,可能加剧公众情绪的波动,影响审判的公正性。

五、现代启示:弹劾制度的未来展望

面对弹劾制度在实际操作中的挑战,我们需要从多个层面进行反思与改进,以适应现代社会的发展需求。

1. 明确标准:各国应根据自身国情,制定更加明确、具体的弹劾标准,以减少主观判断带来的不确定性。

2. 程序优化:简化弹劾程序,提高效率,同时确保程序的公正性与透明度,增强公众对制度的信任。

3. 强化监督:建立独立的监督机构,负责对弹劾过程进行全程监督,确保程序的合法性与公正性。

4. 公众教育:加强对公民的民主教育与法治教育,提升公众对弹劾制度的认知与参与度,形成良好的社会氛围。

5. 国际合作:在全球化背景下,各国可以加强在弹劾制度方面的交流与合作,借鉴他国经验,共同推动全球治理体系的完善。

综上所述,弹劾作为一种政治监督手段,其存在与发展体现了人类对权力监督与制衡的不懈追求。尽管在实际操作中面临诸多挑战与争议,但通过不断的改革与完善,弹劾制度有望在维护政治稳定、促进法治建设、提升公众参与度等方面发挥更加积极的作用。未来,我们期待看到一个更加公正、高效、透明的弹劾制度,为民主政治的健康发展提供有力保障。

- 上一篇: 五代同堂的真正含义是什么?

- 下一篇: Word文档中如何输入根号?

-

揭秘宋朝御史中丞:权力与职责的深层解读资讯攻略11-01

揭秘宋朝御史中丞:权力与职责的深层解读资讯攻略11-01 -

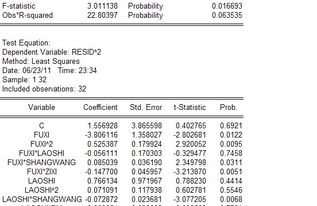

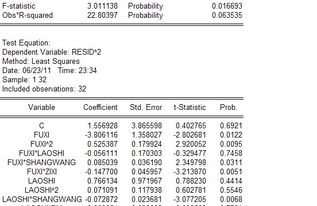

自变量即解释变量?因变量即被解释变量?资讯攻略02-18

自变量即解释变量?因变量即被解释变量?资讯攻略02-18 -

揭秘左忠毅公不为人知的往事资讯攻略11-28

揭秘左忠毅公不为人知的往事资讯攻略11-28 -

天涯若比邻的详细解释资讯攻略11-17

天涯若比邻的详细解释资讯攻略11-17 -

彪炳一词的详细解释资讯攻略11-01

彪炳一词的详细解释资讯攻略11-01 -

踏雪寻梅的详细解释资讯攻略11-05

踏雪寻梅的详细解释资讯攻略11-05