揭秘《水调歌头》深层意境

水调歌头:千古绝唱的中秋情怀

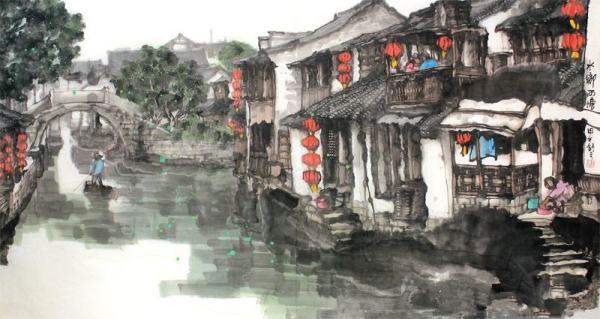

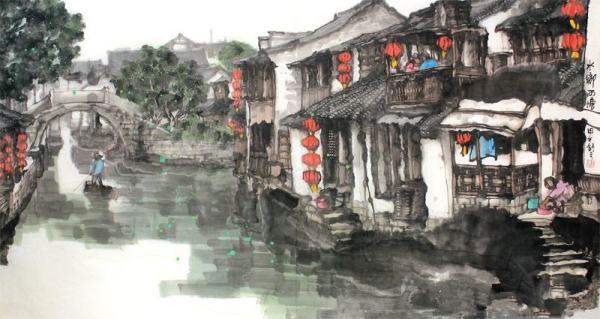

在中国古典文学的璀璨星河中,《水调歌头》以其独特的艺术魅力和深邃的情感内涵,成为流传千古的佳作。这首词由宋代文学巨匠苏轼创作,以中秋明月为背景,融合了个人情感与宇宙人生的哲理思考,成为中秋佳节寄托思念、表达美好祝愿的典范之作。

《水调歌头》作为词牌名,其历史渊源可追溯至隋唐时期。相传隋炀帝开凿汴河时,曾自制《水调歌》。唐代,这一曲调被演绎为大曲,包括散序、中序、入破三部分,而“歌头”则指中序的第一章。词牌《水调歌头》以其双调结构,九十四至九十七字不等,前后片各四平韵,形成了独特的韵律美和意境美。苏轼的《水调歌头·明月几时有》正是这一词牌的代表作之一。

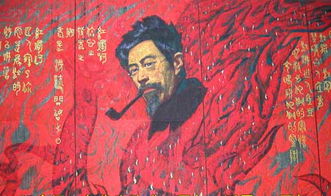

这首词开篇即以“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由”点明创作背景。丙辰年,即公元1076年,苏轼在密州任上,正值中秋佳节,他与友人欢聚一堂,通宵畅饮,醉意朦胧间,思念之情涌上心头,挥毫而就,写下这篇传世佳作。词中不仅表达了对胞弟苏辙的深切怀念,更在广阔的宇宙背景下,抒发了人生哲理和旷达情怀。

词的开篇“明月几时有?把酒问青天”,以设问的形式,将读者带入一个皓月当空、把酒言欢的场景。苏轼举杯向天,问明月何时有,这一问,既是对自然现象的探究,也是对人生无常的感慨。紧接着,“不知天上宫阙,今夕是何年”,通过想象天上的宫殿,暗含了对未知世界的向往和对时间流逝的无奈。苏轼渴望“乘风归去”,但又担心“琼楼玉宇,高处不胜寒”,这种矛盾心理,既是对理想生活的追求,也是对现实困境的无奈妥协。

词的下片,“转朱阁,低绮户,照无眠”,描绘了月光流转,照耀着无眠之人的情景。月光透过朱红的楼阁,低洒在雕花的窗户上,映照出无眠者孤独的身影。这一景象,不仅是对中秋夜色的生动描绘,也是苏轼内心孤独情感的写照。随后,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,苏轼以自然界的月亮为喻,阐述了人生悲欢离合的常态,以及这种常态的难以改变。这一哲理思考,既是对人生无常的深刻洞察,也是对人生境遇的坦然接受。

“但愿人长久,千里共婵娟”,这是词中的点睛之笔,也是苏轼对人生最美好的祝愿。在这句诗中,苏轼将个人的思念之情升华到了对整个人类情感的关怀和祝福。他希望亲人和朋友能够长久地平安健康,即使身处千里之外,也能共享同一轮明月,感受到彼此的关怀和温暖。这种超越个人情感的宏大情怀,使《水调歌头》具有了更加深远的社会意义和文化价值。

苏轼在创作《水调歌头》时,正值仕途失意之际。他一生仕途坎坷,多次被贬谪,但始终保持着豁达超脱的心态和乐观的生活态度。这首词中,“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”的矛盾心理,既是他对理想生活的追求,也是对现实困境的无奈妥协。然而,他并没有因此消沉,而是以一种超然物外的态度,坦然面对人生的起起落落。这种乐观旷达的人生态度,不仅体现在他的词作中,也贯穿于他的一生。

《水调歌头》之所以成为千古绝唱,不仅在于其艺术上的精湛和意境上的深远,更在于其蕴含的文化内涵和人生哲理。它不仅是苏轼个人情感的抒发,更是对整个人类情感和人生境遇的深刻洞察。在这首词中,我们看到了苏轼对亲人的深情厚谊,对人生的哲理思考,以及对美好未来的无限憧憬。这些情感和思考,跨越时空的界限,成为连接古今中外的桥梁,让我们在品味这首词的同时,也能感受到那份跨越千年的文化共鸣和心灵震撼。

《水调歌头》以其独特的艺术魅力和深邃的情感内涵,成为中秋佳节寄托思念、表达美好祝愿的典范之作。每当中秋之夜,人们仰望明月,总会想起这首词中的经典诗句,感受到那份跨越千年的文化情怀和人生哲理。它让我们在品味中秋佳节的同时,也能思考人生的意义和价值,让我们在忙碌的生活中,找到一份宁静和安详。

《水调歌头》不仅是一首词,更是一种文化符号和精神寄托。它让我们在品味苏轼的才情和智慧的同时,也能感受到中华文化的博大精深和源远流长。在未来的岁月里,这首词将继续传承和发扬下去,成为连接古今中外的桥梁和纽带,让我们在品味传统文化的同时,也能感受到那份跨越时空的文化魅力和人生智慧。

- 上一篇: 手机QQ如何进行截屏?

- 下一篇: 揭秘“neither”的多样用法,让你的英语更地道!

-

解读'但愿人长久,千里共婵娟'诗句的深层含义资讯攻略11-25

解读'但愿人长久,千里共婵娟'诗句的深层含义资讯攻略11-25 -

揭秘:你在桥上看风景,全诗深层含义大解析资讯攻略11-10

揭秘:你在桥上看风景,全诗深层含义大解析资讯攻略11-10 -

揭秘'心会神凝':深入解读其意境与内涵资讯攻略11-21

揭秘'心会神凝':深入解读其意境与内涵资讯攻略11-21 -

揭秘古诗《池上》的深层含义资讯攻略10-28

揭秘古诗《池上》的深层含义资讯攻略10-28 -

揭秘《四时田园杂兴·其25》全诗深层含义资讯攻略11-27

揭秘《四时田园杂兴·其25》全诗深层含义资讯攻略11-27 -

苏轼《水调歌头》词意解析资讯攻略11-25

苏轼《水调歌头》词意解析资讯攻略11-25